アルケン+アルコール→エーテル

酸触媒を用いることで、アルケンに水を付加することができます。

同様に、ヒドロキシ基に酸素を持つアルコールも酸触媒により、付加反応を起こすことができます。

アルコールのpKaは水と同じくらいであり、アルコールからプロトンが付加して

アルコキシドイオンRO-が生じるのは、ごくわずかです。

「結論から言うと、反応機構は水の付加と全く同じです!!!」

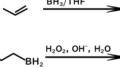

反応機構

- アルケンがプロトンに対して求核攻撃して、カルボカチオンを生じる

(このとき、プロトンが付加する炭素は、マルコフニコフ則により決定する) - アルコールの酸素の非共有電子対がカルボカチオンに対して求核攻撃して結合

- アルコールが塩基としてプロトンを引き抜き、エーテルの生成とともに触媒(プロトン)が再生

水付加の反応機構の、OHの部分をORに置き換えて見れば、全く同じになります。

反応について

位置選択性【マルコフニコフ則】

マルコフニコフ則:「ハロゲン化水素がアルケンに付加する時に得られる主生成物は、最も多く水素が結合している方の炭素にプロトンが付加してできる生成物である」

これより分かりやすく理解が伴うのは、

より安定なカルボカチオンを経由するものが主生成物

という覚え方です。(理解すれば覚えるまでもありませんが)

※カルボカチオンの安定性は

第三級 > 第二級 > 第一級 > メチルカチオン

例1)第2級vs.第1級

上で示した反応では、真ん中に置換基(エトキシド基)がついたようなエーテルが得られます。

プロトンがC-1(末端)に付加→第2級カルボカチオン

プロトンがC-2(真ん中)に付加→第1級カルボカチオン

よって、安定な第2級カルボカチオンを経由するC-1への付加が起こります。

第3級(第2級)と第1級のカルボカチオンの候補があるときは、第1級を通る生成物は得られません。

例2)第3級vs.第2級

プロトンがC-2に付加→第2級カルボカチオン

プロトンがC-3に付加→第3級カルボカチオン

よって、よって、より安定な第3級カルボカチオンを経由するC-3への付加が多く起こります。

第3級vs. 第2級のときは、第2級も副生成物として生成します。

カルボカチオンの転位

反応機構を見てみると、カルボカチオンを経由するため、カルボカチオンの転位を考慮する必要があります。

例えば、3,3-ジメチル-1-ブテンとエタノールの反応を見てみましょう。

1段階目は、マルコフニコフ則に従って第2級カルボカチオンを生成します。

ここで、カルボカチオンをよく見てみると、隣に2つのアルキル基がついていますね。

1個が移動してカチオンの位置が入れ替われば、見事安定な第3級カルボカチオンとなることができます。

このように、カチオンの位置の入れ替えすなわち転位によって、

より安定なカルボカチオンとなることができる場合には、多くのカルボカチオンが転位します。

したがって、この場合の主生成物は、第3級カルボカチオンにエタノールが付加した形の2,3-ジメチル-2-エトキシプロパンとなります。

まとめ

- アルケンとアルコールは酸を触媒とすることで反応し、エーテルを生成する。(アルコキシド基の導入)

- 反応の流れは、水の付加同様、

「プロトン化アルコールからのプロトン付加」→「カルボカチオンへのアルコール付加」

→「プロトンの引き抜き」 - マルコフニコフ則に従い、より安定なカルボカチオンを経由する方が主生成物

- 正電荷を持つ炭素の隣の炭素のヒドリドやアルキル基が入れ替わることで、より安定なカルボカチオンを生成できる時には、多くが転位する

コメント