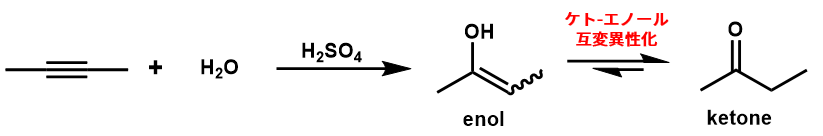

アルケンに水が付加してアルコールが生成するように、酸触媒を用いることでアルキンにも水を付加することができます。

アルケンの水付加と同様に考えると、アルキンの水付加では二重結合の片側にOH基がついたエノールが得られるはずです。

実際に得られるのはケトンであり、これはケト-エノール互変異性化によるものです。(高校化学でも聞きおぼえがあるんじゃないでしょうか)

また、三重結合が内部にある場合と末端にある場合で反応性が違い、末端の場合水銀イオン触媒(Hg2+)が必要となります。

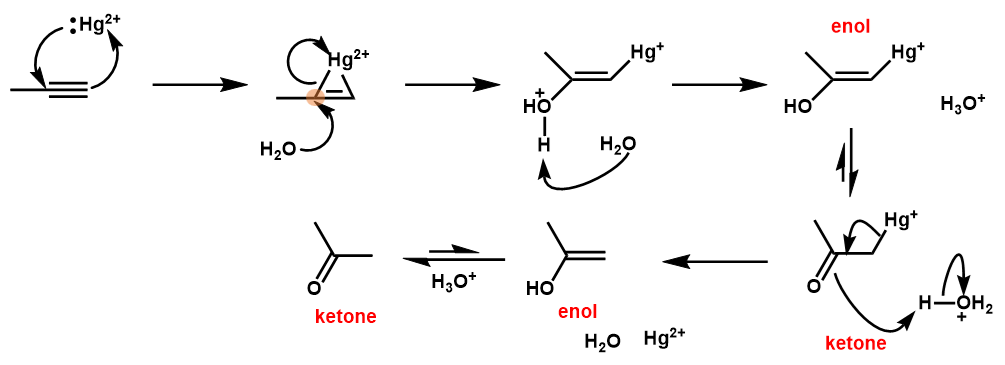

反応機構

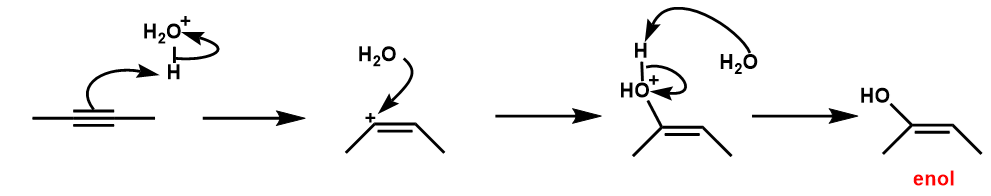

・水の付加(エノールの生成)

アルキンの水付加と同様に、電子豊富な三重結合と電子不足なプロトンの反応から開始します。

- アルキンの電子豊富な三重結合がプロトンに対して求核攻撃して、ビニルカチオンを生じる

※ビニルカチオンではカチオン転移は起こりません - H2Oの酸素の非共有電子対がビニルカチオンに対して求核攻撃して結合

- 水が塩基としてプロトンを引き抜き、エノールの生成とともに酸触媒が再生

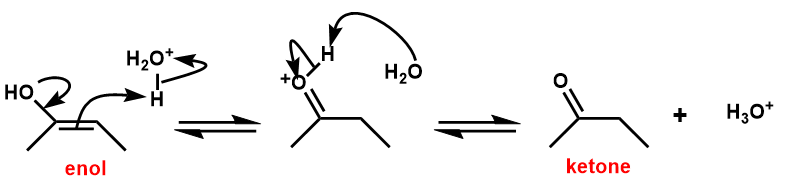

・ケト-エノール互変異性化

ここで、反応は終わらずにケトンまで変換されます。

- 炭素‐炭素間のπ結合が切れてプロトンと結合する代わりに、炭素‐酸素間のπ結合が生成する

- 水分子がプロトン化された酸素からプロトンを引き抜く

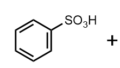

反応について

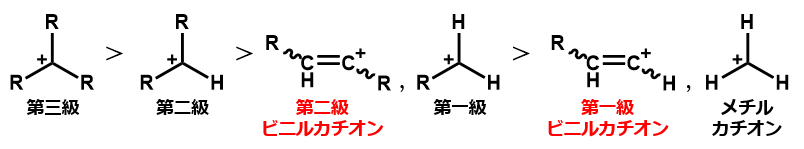

ビニルカチオンの安定性

アルキンの付加反応で生じるビニルカチオンは、第二級ビニルカチオンで第二級カルボカチオンの安定性よりも低く、第一級ビニルカチオンでは第一級カルボカチオンよりも不安定となります。

したがって、アルキンの反応性はそんなに高くなく、一般にアルケンの反応性よりも低いです。

また、第二級ビニルカチオン>第一級ビニルカチオンという序列から、末端アルキンに水が付加する場合、第一級ビニルカチオンは発生しないので、内部の炭素にOHが付加し、次いでケトンへ変換されます。

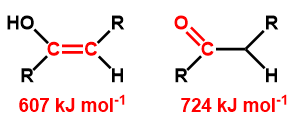

ケト-エノール互変異性化はなぜ起こる?

二重結合の片側にOH基がついたエノールは一般に不安定であり、ケトンへと変換されます。

これは、C=O結合の方がC=C結合よりも安定であるためです。

実際、C=Cの結合エネルギー(切断しにくさ)は607 kJ mol-1ほどであり、C=Oの結合エネルギーは724 kJ mol-1 a)であるためより切断しにくい(=安定)であることが分かります。

a)放送大学 3. 結合エネルギー https://info.ouj.ac.jp/~hamada/TextLib/kk/chap2/Text/Cs900203.html

水銀イオン触媒【末端アルキン】

内部アルキンでは、両末端にアルキル基がついていて、超共役により電子供与基となるため三重結合部分の求核性が上昇しています。

(アルキル基が電子供与基であることは絶対に覚えておきましょう)

一方で末端アルキンの場合、片方は水素のみ結合していて内部アルキンに比べて求核性が低下しています。

そのため、酸のみでは十分に反応が起こらず水銀イオン触媒(Hg2+)を使用する必要があります。

反応の機構としては、アルキンが水銀イオンと環を形成した後、水が付加し、enol-水銀→ketone-水銀→enol→ketoneの順に進んでいきます。

まとめ

- アルキンに水が付加するとエノールが生成し、次いでケトンに変換される

- ケト‐エノール互変異性化が起こるのは、ケトンのC=Oの方がC=Cよりも安定だから

- 一般に、アルキンはアルケンよりも反応性が低い

- 末端アルキンは、電子供与性のアルキル基を2つもつ内部アルキンよりも反応性が低いため、水銀イオン触媒が必要になる。

コメント